本書は、日本を離れ、海外で活動しているジプシー音楽家の著者が実体験した、アナザー・ワールドとのコンタクトの書です。筆者は、偶然この本のことを知り、引き付けられるように読み込みました。幼少の頃、病弱であったジュリアナ・オカは、スター・ピープルと出会い導かれてゆきます。奇跡体験により少女期には健康を取り戻し、成人してからは音楽の才能が開花して、波乱に満ちた人生を送るのです。日本国内のコンタクト史の資料としても重要な記載が散見されました。ジュリアナ・オカは、オーストラリアのUFO研究所ACERNのマリー・ロッドウェル(Mary Rodwell)に支援を受け活動を行っています。有象無象の「エイリアン情報」が氾濫する現代に、こうした宝石のようなコンタクト体験の書が世に出るというのも、スター・ピープル側に何らかの配慮があるからだと思わざるえません。 (一覧に戻る)

並木伸一郎は、日本を代表するUFO研究家の一人である。UFOの存在論争においては、肯定側の立場において、ねばり強く懐疑派の激しい舌鋒に耐えてきた人物であり、伝え聞く温厚な人柄に、評者は好感を抱くものである。本書は、その並木による、米国における「UFO問題」の動向に関するリアルタイムな報告であると同時に、おそらく近い将来予想される日本国の同問題への態度表明への注意喚起となっている。評者は、本書から読み取れる以下の点に関しておおむね並木と同感である。

①米軍内部に、UAPを人類以外の知的生命体(以下、仮にETとする)の乗物と判断しているグループが存在している可能性がある。

②ET達は、人類の核技術の動向を憂慮しており、原発事故の汚染抑止、核戦争の抑止など折に触れ「介入」してきた可能性がある。

③トルーマン政権の頃から米軍内にETを国家安全保障上の問題と見なすグループがおり、特に「核兵器無効化」の技術を脅威と感じている可能性がある。

④近年の米国におけるUAP報道は米軍の内部グループの動きを顕在化させるものである。

なお、「トランプ前大統領が創設した宇宙軍の真の仮想敵はETである」という主張に関して、評者の立場は「その可能性を憂慮する」というものになる。

こうして評者と並木の認識は、かなりのポイントにおいて一致しているのだが、いくつか大きな見解の相違がある。ここでは、一つだけ示しておく。本書では、第5章においてかなりのページを割いて、UFOが数ある原発事故の核汚染を緩和してきた可能性と、核兵器の抑止技術をもって第三次世界大戦を阻止してきた可能性について紹介している。にもかかわらず、突然、終章第六章において「ペンタゴンがUAPを脅威と認識したとする報告書は、UAPを操り、領空侵犯をする異星人に対するアメリカからの宣戦布告だったのである!」という括り方をしている。どこか、ちぐはぐな座り心地の悪い気がしないだろうか。おそらく並木自身、そのことに気づいているはずである。このちぐはぐな違和感は、「宇宙戦争」を求めているのはET側ではなく、人類側の方であると認めることですっきりする。トランプ前大統領の宇宙軍の真の目的が、本書の指摘通りだとすると、こと「UFO問題」に関して、トランプは「ディープ・ステート」と歩調を合わせているということになる。そして、「宇宙戦争」を欲しているのはまたぞろ軍産複合体ということになる。当サイトの読者においては、是非、本書を拙著と読み合わせることで「UFO問題」に関する国内言論の最前線に立っていただきたい。

(一覧に戻る)

『週間ポスト』の十一月五日号および十二月三日号でUFO特集を組んでいたので取り上げたい。日頃、同誌の刺激的な表紙にひかれる評者は、「ついつい」コンビニで手に取ってしまうものであるが、こっそりページを開いたあとに、図星の関心テーマが掲載されていることに気づいて驚いた。しかも内容は充実しており、かつてのUFO好きのおさらいにも、最近、本件に関心を持った読者にも親切な内容になっている。手際よい年表があり、複数仮説の提示もバランスが取れ好感が持てる。肯定派の解説者に竹本良を選んだ点も賢明な選択と思慮する。

本場、米国においては、東部インテリ向けの高級誌『ニューヨーカー』が「UFO問題」を取り上げ話題となったが、同誌は、巧妙に「UFO脅威説」の布石を敷いているレスリー・キーンの立場を支持している。『週間ポスト』には、是非、本テーマに関する現在のバランス感覚を維持し、メディアの良識を示し続けてもらいたい。

(一覧に戻る)

かつて日本でUFOブームが巻き起こったことは今や色褪せた記憶になっている。まるでそんな事が起きたと記憶のない世代が大勢になってきた。その頃、出版された書籍は、余程の物好きしか関心を示さなくなってしまい、運よくタイミングをえないと、古書として入手することも困難である。

私は、運よく二冊の書を手に入れた。横尾忠則の『UFO革命』と内野恒隆の『にっぽん宇宙人白書』である。両氏は、日本の各処で、宇宙人と直接出会ったという人々の元に取材に訪れ、貴重な体験談を聞き出している。どの話も印象的だが、私が好きなエピソードをそれぞれ一つずつ紹介したい。

横尾の本では、井上という女性が、スター・ピープルからコンタクトを受け、いわゆる第四種接近遭遇(UFOに搭乗さすること)をした話が聞き書きされている。彼女は様々な体験や教えをえたのち健康状態の確認まで受けたそうだ。「地球人がレベルアップをせず、戦争ばかりやっているとそのうち滅びる」と警告する、そのスター・ピープルの姿が、スケッチ画の挿絵として掲載されている。まるで女神か菩薩のような風貌であった。内野の本には、関東大震災のさなか、UFOに搭乗した外国人の風貌の人物に、中空から誘導され活路を開いた女性の話が聞き書きされている。安全地帯まで、複数名誘導されたというから幻ではあるまい。もちろんその女性は、当時UFOの知識などないわけだから、親切な外国の救助隊ぐらいの感じで事態を素直に受け入れたわけだ。このようなエピソードを知っていると、どうしたらこういった相手に「脅威」のレッテルを貼らなければいけないのかと普通に疑問がわいてくる。

両書は、まさに今、読み直されるべき記録である。

(一覧に戻る)

「文系が輝いていた時期があった」という雑然とした物言いが読者に伝わるだろうか。私にとってそれは「科学史」や「科学哲学」が、近代科学を超克するための方向性をおぼろげながら指し示していた時期でもある。そこに陰りがさしたのは、「サイエンス・ウォー」というスキャンダルがアカデミズムで物議をかもしたことに同期すると考えるものだが、その経緯ですら既に時代の記憶の底でほこりをかぶってしまっている。

しかし、私がスティーブン・グリアが提唱する「ETコンタクト」方法、CE5を試行しようと思ったのも、元をたどれば、学生の頃、村上陽一郎著『近代科学を超えて』に受けた感動があるのは確かだ。村上は、「近代科学」がその母体である西欧の人文知から、特定部分をグロテスクに拡大した時代の鬼子であり、バランスの悪いこの縦軸に対して横軸を補完することで全体知を完成させていこう。という方向性を示したのだ。横軸の源泉にはアートも含まれるだろう。同書のあとがきで指摘されているとおり、ユングの「共時性」は、もっとも雄弁にこの横軸の可能性を示唆する概念である。私は、遊び心で、拙著においてユングの共時性を、IT技術を用いて視覚化できないか試みている。これで、いくぶんか村上の著書からえた学恩に応えることができたであろうか。

(一覧に戻る)

ET関連問題の俗論に、「人類より高度な文明を持つ、地球外生命体の存在が明らかになると、世界中で宗教的混乱が生じる。そのため当該情報は秘匿されている」というものがある。もし本気でこのような発言をした人物がいたとすると、随分と人を食った話だと思う。

具体的にどういう点が、問題となるのか更に詳細を問い質したくなるが、誰が言い出したことか分からないので、ひとまずそうした進んだ文明が人類の誕生に関係していたと仮定する。キリスト教の旧約聖書を例にとる場合、神の概念に混乱をきたすというのが、発言者の真意と推定できる。しかし、そうした場合でも、では一体、そうした高度な文明をもつ地球外生命体は誰が創造したのかという、新たな疑問が生じる。すると、地球外生命体という媒介者が加わるだけで、神学論的な構造自体は依然、維持されるのではないだろうか。むしろ、こうした議論を活発に行っておいた方が、いざ「本物」と対面したときに、心構えが出来ており、「混乱」を最小限にとどめる効果があるように思う。

SF的思考と言い換えることができるかもしれないが、もっと真剣に、新たな神学的テーマと考えた方がより深みのある議論が可能になろう。こうしたことも、文系的思考の方が得意とする事柄に思える。

(一覧に戻る)

私は、CE5(ETコンタクト)の有効性を自ら確認した点に確信があるため、「UFO有る無し論争」においては、上りを決め込んでいるわけだが、それでも昨今の米国メディアの動向を見ていると、むしろ従来の懐疑派に期待を寄せているところがある。全く否定を続けてもらってもよいし、拙著で紹介したマーク・ピルキントンのように軍事的情報工作という路線でも構わない。前掲の並木の著書(『機密解除!!ペンタゴンの極秘UFO情報』)からうかがえる、彼の地の一部のグループの思考は、まるでかつてのテレビ番組『謎の円盤UFO』さながらの世界であり、そんなものに巻き込まれるぐらいであれば、まだ全否定された方が、ましというものである。ペンタゴンがUAPの存在を認めたぐらいのことで、懐疑派には節を曲げてほしくないと逆説的な期待をするこの頃である。 (一覧に戻る)

19世紀末に活躍したフランスの詩人ランボーは、「歴史の夕べ」という謎めいた詩を残している。もっとも、詩論的に広義の「象徴派」に分類さる彼の詩は、謎めいたものが大勢を占め、なにも「歴史の夕べ」だけが際立って不思議ということでもない。ただ、その一節に、なにか「わかりそうで、わからない」もどかしいものがあるので印象に残るのだ。それは「ドイツは、月に向かってやぐらを立てる」という一節である。

ランボーは何でも複数形を好む詩人であり、月は複数形になっている。お察しの通り、私が直感的に受けた印象は、その後ドイツで発展したロケット工学のことである。しかしそれは、ランボーが没してからずっと後のことだ。一つの仮説としては、詩人がビジョンを見たということは考えられる。人は夢に未来のビジョンを断片的にみることがあると言われている。詩作と夢見には何か共通するところがあるのではないか。

遠隔視(リモートヴューイング)というテクニックは米国で研究され、軍での実用化の後、民間転換で現在はコンサルティング業務に用いられている。遠隔視には場所だけでなく時間をターゲットとするものも含まれる。日本にはこうした情報が伝わってこないので、「何を馬鹿な」と思う読者が大半だろう。「千里眼」は日本のお家芸であったが、結局それも内輪で馬鹿にしているうちに海の向こうで発展しているのである。CE5も慣れてくるとこの遠隔視を併用するようだ。残念ながら私にはまだ未知の領域である。この話も「文系の力」シリーズに含めようと思ったが、それだとタイトルとして中身がわかりにくくなるので、それらしいものにした。

(一覧に戻る)

私が、SETI計画つまり、電波通信を用いた外宇宙向けET探査計画について初めて知ったのは、宮内勝典の『宇宙的ナンセンスの時代』からであった。手に取った文庫版が刊行された、1988年はまさに日本がバブル経済の絶頂に手を伸ばした年である。今は昔で、当時は「日本はもう欧米から学ぶことはない」などと自惚れの声が聞こえていた頃でもある。しかし、宮内のこの本からは世紀末アメリカの「先進性」が感じられた。何故だろう。それは、彼の現地報告がデトロイトなどの斜陽都市ではなく、アメリカのもっとも「最先端」なシーンを巡ってなされたからに他ならない。

SETI計画がどのようなものか、についてはジュディ・フォスター主演の『コンタクト』という映画を見るとよく分かる。アメリカの広大な土地に巨大なパラボナ型の通信機が稼働しており、日々、確証のない期待を持ちながらシグナルを探し続けるイメージだ。しかし残念ながら、現実世界においては映画と異なり、折角の巨大アンテナも、半世紀の間、外宇宙からの知的法則性のある応電を受けていないのが現状である。何故、返信がえられないのだろうか。ここは当サイトらしく、現代科学の規範の外から考察してみたい。

一つの意見としては、SETI計画は、既に成功しているという見方ができる。『キャッチされた宇宙人ヴォイス』というETコンタクトの古典ともいうべき書籍があるのだが、そこには1952年から1953年にかけて、スター・ピープルと無線交信のやりとりが行われていた記録が紹介されている。宇宙人側からすれば、「今さら大仰にSETI計画でもあるまいに」ということになるのだろう。一コマ漫画的な表現をすれば、トランシーバーで連絡を取ろうと夢中になっている男の肩を、当の相手が「俺はここにいるよ」と叩いている絵である。類書を読み漁っていた頃、「地球人は、テレパシーの発信能力が異常に高い反面、受信能力が低くバランスの悪い種族である」という趣旨の記述を見かけ面白いと思ったことがある。「意識の科学」が発展した外宇宙の知的存在からすれば、わざわざラジオ波を用いずとも、「あなた達の声はよく聞こえてますよ」というオチがつく。

しかし、こうした中でも、ET側が地球側の大仰振りに付き合って「演出」をしてくれれば、SETI計画に回答する形で比較的スムーズな惑星規模でのコンタクトが成立するのではないかと思うがどうであろう。そして、ET側もそうしたことは一つの案として検討ぐらいはしているのではないか。では何故、彼らはSETIのチャネルを用いないのだろうか。これは憶測に過ぎないが、もしかしたら彼らはSETIを通じたコンタクトを何か緊急時の安全装置のような位置づけに置いているのではないだろうか。

(一覧に戻る)

TVドラマシリーズ、『X-ファイル』を初めて見たのは、確か海外のケーブルテレビであった。シリーズ開始の1年後から見始めており、ほぼリアルタイムに視聴した。デイヴィッド・ドゥカヴニー演じるフォックス・モルダーは、どこかとぼけた外見に反して、FBIきっての洞察力の持ち主という設定で、その雰囲気にあこがれた。

映画版『X‐ファイル ザ・ムービー』(1998年)のラストシーンで、南極の氷床を突き破って浮上する超巨大UFOを、意識を失う寸前に見上げ「やはりUFOは存在したのだ」と言いいたげな笑み浮かべるモルダーの姿に、感じるものがあったのだ。と言っても当時の私は、特にUFO問題に興味を持っていたわけではない。人生の「宝探し」の隠喩としてそれを受け取っていた。その後紆余曲折あって、私にとって「ETコンタクト」自体が現実のものとなってしまったわけだが、色々と調べてゆくうちに、それは「宝探し」の終着点などではなく、開始地点だったのだと気づかされた。そう気づいた瞬間、『X-ファイル』への憧憬は過去のものとなり、作品を繰り返して見ることがなくなった。レンタルDVDショップで、同作のカバージャケットを見ると、懐かしさと寂しさが入り混じった感傷を仄かに感じるようになった。

ここまで書いてみてふと思ったのだが、文豪、三島由紀夫は熱心な円盤探求者であったことが知られている。彼が期待したUFO体験を映像表現するならば、それは『X‐ファイル ザ・ムービー』のラストシーンに近いものだったのではないだろうか。

(一覧に戻る)

アトランティス文明が実在したかどうか、これまで様々な議論が繰り返されてきたが、まだ決定的な説なり、証拠なりは我々の手元には届いていない。そうした中で、アトランティスの情報は前世記憶という形で一部伝えられている。それを真と捉えるか、偽と捉えるかは、信じるか信じないか人それぞれである。ただ、そうした根本的な議論を抜きにしても、「アトランティスの記憶」として語られる話の中に、現代人にとって示唆的なエピソードが存在する。という処までは、一般的な話として成り立つであろう。

秋山眞人の著書の中に、アトランティス文明が崩壊した主因の一つに電子通貨的なマネーシステムの暴走があったという趣旨の記載を見かけたことがある。これは非常に示唆に富んだ逸話だと思う。

現在、EUや中国を筆頭に、公的に通貨を電子化してゆこうという動きがある。発行主体をどうするのか等については詳らかではないが、公的な電子マネーの利便性というのは専ら当局にとってのものになる。どんなにささいなマネーの動きも徴税の対象となる。タンス預金が出来なくなる。キャッシュを握ってとんずらすることもままならない。何ともせちがらい世の中になる。だが、おそらく当局が電子マネーに一番期待をしていることはバンク・ランを無くすことだと推測する。現在の金融経済は、預けられた現ナマの金額以上に、帳簿上の金額を膨らますいわゆる信用創造で成り立っているが、預金者が一斉に現ナマを引き出そうとすると、当然勘定が合わなくなる。それがバンク・ランである。かってはそれが金融危機の引き金となった。それが通貨がデータでしか存在しないとなると、技術的にはいくらでも通貨を発行することが可能となる。なんだ言いこと尽くめではないか、と一瞬思うだろう。だが、長い目で見るとそうではないのではないか、というのが本記事での意見である。

やはり経済も生命と同じでリズムというものがあり、成長しながらも躓きつつ、反省し生命力を高めるという、どこかに歯止めを必要とするのではないか。それが電子マネー一色の世の中になってしまうと、カンフルを打ち続けて成長を維持し何も歯止めが無いような経済システムに移行してしまうのではないか、とそんな懸念をもつ。かつて日本は、花見酒の経済といわれ企業が株式の持ち合いをすることでバブルの坂を上って行った。現在は、それが形を変えて各国の国債で行われている。それが、最終的に電子マネーの形態で、世界規模での花見酒経済に移行する。というのが、かなり大まかだが将来イメージである。世界的に歯止めのないバブル経済に突入したとき、何がブラック・スワン(想定外の危機要因)となるのか、まさにそれがアトランティスが経験したことなのであろう。私はそれを、一部利権者による「技術の囲い込み」に見ている。

大きなテーマを短文コラムに詰め込んだため、議論がかなり荒くなってしまった。いつか時間をかけて、丁寧に論証してみたい。

(一覧に戻る)

お堅い話題が続くので、ここで少し肩をほぐそう。お湯好きの私は、近隣の町にあるスーパー銭湯に足しげく訪れる。銭湯といっても、温泉を用いており、ちょっとした旅先の旅館に負けないような施設である。こうした施設も最近ではあまり珍しいものではなくなってきた。湯舟につかって放心していると、時折、青い目をした輩が、やや緊張した面持ちで入ってくることがある。なかなか礼儀正しく事前に銭湯について勉強してきているなとよくわかる。

確か松本道弘であったか、昭和の英語の達人が、米国人の知り合いを日本文化になじませるため、銭湯に連れて行ったという話を聞いたことがある。今どきの日本人にとっても、「裸の付き合い」という言葉は、他者との距離感が最も縮み、信頼し合える仲になったという最上級の表現になる。さて、当サイトの趣旨からすると、ずばり次のような疑問がわく、人類とスター・ピープルは、どこまで信頼し合える仲になるだろうか。実は、答えは既に用意されている。

スター・ピープルとコンタクトをしてきた人々のなかには、第四種接近遭遇、すなわち円盤に搭乗させてもらって遠く彼方の異星の文化を見聞してきた者がいる。横尾忠則著『UFO革命』には、安井清隆というコンタクティがチュェレイ星を訪問し、いわゆるスパに入った逸話が紹介されている。ちなみに混浴だったそうだ。地球人とほとんど姿が変わらないチュェレイ星人には、裸に対する羞恥心がなかったという。生活がすっかり欧米化されてしまった現代日本人の眼に、チュェレイ星の感覚は異文化とうつるかもしれないが、江戸時代において混浴は当たり前であった。湯けむりの向こうには、広大な銀河が広がっている。

(一覧に戻る)

異文化交流の難しさは、その文化になじんだと錯覚して1、2年したころに訪れるという。呉善花の『反目する日本人と韓国人 両民族が共生できない深いワケ』を読んで目から鱗が落ちる思いがした。

韓流ドラマの第二次ブームにはまった私は、多少の語学もかじり、統語、漢字語、敬語存在と韓国語と日本語の間にある近親性に、勝手に安心するものを感じていたのだ。しかし、それは生半可な理解による希望的観測のたまものであるとわかった。例えば、敬語を例にとる。呉善花の同書によると、両国語の間では敬語を用いる場面が極端に異なり、それぞれの文脈で額面通りに意味を受け取ってしまうと大きな誤解のもとになる。具体的には、日本語では、身内を会社の知人に紹介するときにはへりくだるが、韓国語では逆になる。町でばったり出会った上司に対して「こちらにいらっしゃるのが私のお父様とお母さまです」といった感じになるわけだ(これは、あくまでイメージです)。韓ドラのテロップに翻訳された字幕上では、既にそうした摩擦部分は文化翻訳をされており、視聴者には伝わらない。

さて、当サイトの本題に戻るとすると、スター・ピープル達は地球人とコンタクトをする際に、この文化摩擦にどのように対処しているのだろうか。まず、地球人側の本心をくみ取るという点は、読心能力を活用すれば問題ないであろう。そして基本的に伝える方もテレパシーで事足りると思うのだが。世界中に数あるコンタクト・ストーリーの中には、普通に会話をしているように思える節のものもある。なかにはテレパシーの通じない地球人もおり、やもなく音声言語を用いることがあるのだろう。実は「湯けむりの向こう」を書いてから思ったことなのだが、安井を母星に案内したチュェレイ星人は、事前に相当程度、日本人の文化について人類学的研鑽を積んでいたのではないだろうか。

(一覧に戻る)

物事を伝えようとするときに、語彙の定義は非常に重要なものである。「UFO」という手垢のついた用語は、実際には多義的で、受け手によってこの語が喚起するイメージは異なっており誤解を招きやすい。「UFO」の原義は、「未確認飛行物体」であるが、もはやこの原義ですら、手垢がついており、手放しで用いると語義通りに理解をえられるか心もとない。「未確認飛行物体」というのは文字通り、「なんだか分からんものが飛んでいる。と思った」ということである。そしてそこには、「自然現象の誤認」「天体現象の誤認」「人工衛星」「飛翔する生物」「風に飛ばされた人工物や自然物」「ドローン」「事後的に確認可能な航空機」「国家機密の飛行体」「国家以外の機密の飛行体」「ETの宇宙船」とざっとこれぐらいの対象が可能性として含まれている。

自分が「UFO」というとき、このうちのどれをイメージしているかがUFO関連の記事を読んだり、「UFO問題」を考察するにあたってポイントとなってくる。そして、さらにもう一歩踏み込むと、「ETの宇宙船」に対して自分がどのような認識を持っているか、についてもよく吟味しておかないと、関連テーマを考察する際に、足もとをすくわれかねない。もし「ETの宇宙船」という際にイメージするものが、映画『未知との遭遇』でみたシャンデリアのような巨大な人工宇宙船の影響を受けている場合、そこから派生するETのイメージも、どこか地球上の現代科学の発展した延長線上にあるような存在となるだろう。するとそうした存在に対する想像力は、その範囲に限られたものとなり、安易にその外に実在する可能性のあるものを否定する傾向に陥いることとなる。

私が、CE5のコンタクト・エビデンスとして映像に捉えた「ET宇宙船」の印象は、物質と光が混合したような、「柔らかい」印象のものである。画家のダリは「未来の建築は柔らかくて毛深いものになるだろう」という名言を残したというが、わりとこれが近いのかもしれない。70年代の研究家、藤本憲幸は、著書『異星人との対話』のなかで、ヨーガにみる東洋的身体観とUFO(「ET宇宙船」の意味)の構造の同一性を指摘している。また、元航空自衛隊のパイロットで、在野の研究家である佐藤守は、東北で出会った能力者である神主S氏から、彼が遠隔視をするときに飛ばす想念のようなもの、が「UFO」の本質だという趣旨の話を聞かされてる。要は、ナット・アンド・ボトル(いかにも機械的)なイメージとほど遠いものが「ET宇宙船」のイメージなのである。この点をよく押さえておくことが、「UFO問題」を読み解く際の鍵になる。

(一覧に戻る)

シュメール文明は、言語が周辺地域の系統から孤立している点や、現在進行形で明かされている高度な学問水準(近年においても、天文学、数学の分野で展開があるようだ)、また、聖書の元型ともいえる神話体系などを持つ、魅力に富んだ考古学対象である。そこから、ゼカリア・シッチンのように巷間に人気の「アヌナンキ=異星人」の仮説を生み出す市井の研究家も現れた。シュメール語の多義性はイマジネーションの源泉でもある。ゼカリア・シッチンは、アヌナンキと呼ばれる宇宙人が類人猿を遺伝子操作し、労働力として改良した生物が人類の起源とするかなり大胆な仮説を立てた。もちろん一般的な学術者がシッチンの仮説を受け入れるわけもなく、特に言語学の立場からは正当な批判がなされている。

「しかし」と、考古学博士のヘザー・リン(Dr.Heather Lyne)は、待ったをかける。「正当」とされている考古学の学説といえど、時代の規範の下に立てられた視野の狭い仮説が、無批判に継承されていることを彼女は目の当たりにしてきた。シュメール語が多義的であるならば、学問的態度として広く異説に耳を傾ける方が誠実なのではないか。

彼女は、例えとして、フランス、トロワフレール洞窟の壁画解釈を挙げている。そこには、「弓を持ったシャーマン(魔術師)」とされてきた人物画が描かれている。今でも、ウィキペディア等で検索すると、直立二本足歩行をする「鹿男」のような図があるが、実はこれに対して、「壁画の男=シャーマン」仮説と共に、当時の考古学者アンリ・ブルイユが描いた「鹿男」のスケッチが、独り歩きしただけのものだとの指摘がある。彼のスケッチの原画と思しき壁画の人物には、「角が無い」のだ。(つづく)

(一覧に戻る)

では、ヘザー・リン博士はアヌナンキに関してどのような説を唱えているのであろうか。最新の学術成果を踏まえた博士の仮説をポイントにまとめると次のようになる。①アヌナンキは、大陸の北方に定住していた人類進化の先発組である。②大規模な寒冷化により、彼等は移住をよぎなくされ一部がメソポタミアに移植した。③メソポタミアの原住民は、人類進化の後発組で、アヌナンキの支配下に置かれた。④アヌナンキは、発達した頭脳と共に、麻薬系物質を用い「他星の先進文明」にチャネリングし高度な知的情報を入手する手法にたけていた。⑤彼等は後発人種を、家畜を扱うよに交媒させ品種改良を行う。⑥時がたつにつれアヌナンキと後発組の同化が進み原アヌナンキは神話化した。以上のように、ヘザー・リン博士の仮説は、ゼカリア・シッチンの異説と比較すると、だいぶ受け入れやすいものになっている。

一般に受け入れがたい部分としては、「他星の先進文明」へのチャネリングの部分だろう。ただここは、別に「他星の先進文明」ではなくとも、人類は、天才がどこからかえた閃きに依拠し文明を発達させている点を思い浮かべれば、あとは情報の源泉をどこに定めるかの違いということになろう。博士が、それを積極的に「他星」に置くのは、粘土板に記載された古代シュメールの神話を、現代風に解釈するとそう読み取れるということである(ヘザー・リン博士の新刊『アヌナンキ・コネクション』(未訳)より)。さて以上が、古代シュメール文明に関する新たな仮説であるが、次回は科学史、科学哲学の知見からいくつか私なりのコメントをしてみたいと思う。(つづく)

(一覧に戻る)

科学哲学の基礎文献、『科学的発見のパターン』においてN.R.ハンソンは、自然科学の発展過程においては、観察者側が観察対象から何を読み取るのかは、観察者側の認識の枠組みにより大きく左右されることを示した。何かを読み取るためには、それに見合う前知識なり、想定なりが必要ということだ。ボードレールは、『人工天国』において、麻薬性の薬物が人間の精神に与える影響を深く考察したが、彼の結論は、薬物の効果はいわば量的なものであって質的ではないということであった。詩人の才能があるものは、麻薬物質でその才能を拡張できるが、薬が才能を与えることはできないということだ。これらの要点を、ヘザー・リン博士の説にあてはめて考えると、アヌナンキは、「チャネリング情報」を入手する以前に、常態において彼等なりの相応の知識体系を持っていなければならなかったことになる。少々意地の悪い見方をすれば、博士はブラックボックスを北方の人類進化先発組に託すことで、問題の焦点をずらしただけだということができるだろう。

ただ、言い方を変えれば真の命題を明確にしたとも考えられる。また、シッチンの呪縛から好事家を解放してくれるという点が新説の功績かもしれない。博士は、エリザベス朝のジョーン・ディーや、ナチス・ドイツのブリル協会が、チャネリングで高次の知識をえていた可能性を、新説の傍証として挙げているが、仮に傍証が真としたところで、ディーなり、ブリル協会の参加者なりが当時相当の知識人であったことには間違えない。直観的に与えられた閃きをそしゃく可能な人間でなければ、折角のチャネリングも意味をなさないだろう。では、「先発組」はどのように誕生したのだろうか。次回最終回は、私が好む「珍説」をご紹介したい。また、ヘザー・リン博士が、直接的な経験からえたより重要な情報について少し触れたい。(つづく)

(一覧に戻る)

ヘザー・リン博士の仮説を前提として、大陸北方の人類進化先発組はどのようにして誕生したのだろうか。博士は、考古学的な様々な知見を紹介している。その中には、火を用いて調理を覚えたことが脳の発達につながったといった、ものもある。こうした定説めいたものは類書に任せるとして、当サイトらしく目の覚めるような意見をご紹介したい。

もう、30年以上前に松岡正剛が、戯言として紹介していたものである。まだ、知性が形をとるかとらないか、脳内が混沌とした状況にあったとき、ウォッチャーと呼称すべき、前人類の一群が存在した。彼らには、夜空の月を眺める習慣があった。現在、月は、地球との距離が年間約3.8センチメートルで離れていっていることが知られている。だがその遠心距離は不安定なもので、人類誕生以前の動きは、少なくとも現在よりも大きく、場合によっては突然の急変動が起きていた、かもしれない。ウォッチャーが眺めていた月は、現代人の我々が目にしているものよりも、ぐっと大きなものである。それが突然、後方に退くがごとく縮退した。ウォッチャーたちは、思わず「オォッ」と前のめりになり、そのまま二本足で直立することを覚えた。

如何だろう、この「オォッ」というところがすごいと思う。そしてこの話は、単なる戯言ではなく含みのある話かと思う。おそらく、松岡等は直感的にシンボルと言語のシステムがウォッチャーの脳内で立ち上がる瞬間を語っていたのではないだろうか。類人猿が夜空の月や星を遠くの光と認識していることは間違えないだろう。それが、何かのきっかけでことさら、夜空の地と光が分節した、すなわち月を月、星を星として認識するようになった瞬間があったのではないか。

西欧近代科学を源泉とする現代科学には、東洋的身体論の視点が欠けている。私は、松岡等の話を受け、ウォッチャーが月を眺めているうちに変性意識状態に陥り、クンダリーニ覚醒したことで、直立二本足走行が始まったのではないか、と夢想している。

さて、最後にヘザー・リン博士の著書にあった興味深いエピソードをご紹介して、本シリーズの幕としたい。博士は、戦前からフリッツ・ティッセンという大財閥の当主が、考古学的発掘の要衝を囲い込んできた事実を告発している。中東は地政学的な石油問題だけでなく、文化情報戦略においても重要な土地である。というのが博士の見解である。これ一つとっても深堀を始めると別サイトを立ち上げる必要があるほどの大きなテーマであり、当サイトでは示唆にとどめることにしたい。

(一覧に戻る)

この休みに、モダンジャズを代表しつつ、夭逝したサックスプレーヤー、ジョン・コルトレーンのドキュメンタリー映画『ジョン・コルトレーン チェイシング・トレーン』を見た。全く、ジャズにうとい私でも、コルトレーンの名前ぐらいは知っており何か惹かれるものがあったのだ。ドラッグ中毒で苦労した破格なジャズ・プレーヤーと、そんな通り一遍のイメージしかなかったのだが、映画を見て正解だった。

不幸な家庭事情が影をさしていた人生の前半、確かにコルトレーンは薬物中毒に陥るのだが、自力でそこから脱し、ジャズにおいても次々と新境地を開いてゆく。早すぎる晩年には、おそらくソウルメイトだったのだろう、新しいパートナーと結ばれ短いながらも幸福を手にする。そして、何よりも興味深かったのは、彼がどうもジャズを通じて、「悟り」「絶対」「タオ」といったサムシング・グレートに肉迫しようとしていたらしいことが、映画を通じて分かった点である。コルトレーンは、音楽を独自の科学と哲学で突き詰めようとしていたらしいのだ。その成果は、作品という具体的な形を通じて表現されてゆくわけで、こうした営みに関心を持つものにとってはまさに理想的な活動を実践した人物だったといえる。

音楽は、「絶対的な静粛」を背景にして初めて成り立つ表現だ。この「絶対的な静粛」は、サムシング・グレートを直感的につかむためには非常に雄弁な比喩だと思う。ただ、言葉の徒はここで足踏みしてしまい前に進めない。コルトレーンは、サックスに息を吹き込むことで更にその先にゆける。せめて演奏を聴くことで彼の境地に少しでも近づけたらと思うのだが、こちらは「ジャズの耳」がないためファン達のようなわけにはゆかない。ロックバンド、ドアーズのドラマー、ジョン・デンズモアが何度もインタヴューに応えて、コルトレーンの音楽の偉大さを伝えようとしていたが、そういう感性を持つデンズモアがうらやましく思えるほどだった。これを機会に、コルトレーンの演奏に触れ、せめて耳を開いてゆこうかと思った次第である。

私は、人類の先をゆく先進文明が展開する「意識の科学」とは、コルトレーンのジャズ・プレーの延長線上にあるようなものだろうと想像している。「新年に思うこと」というタイトルにしようかと思ったのだが、このまま掲載することにした。

(一覧に戻る)

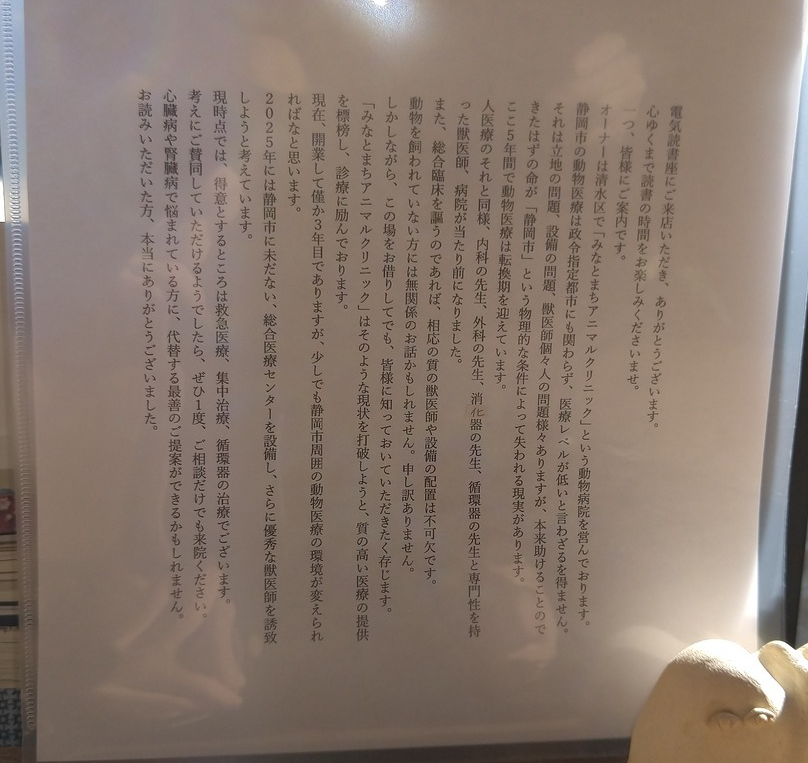

(本記事でご紹介の電気読書座さまは、役割を終え閉店なさいました。今までありがとうございました。)静岡市で開かれた一箱古本市に出店した際、ブックカフェ「電気読書座」様に拙著をお買い上げいただきました。お礼かたがた、カフェを訪問し、今度ホームページでご紹介させていただきたいと申し入れながら、だいぶ時間がたってしまいました。

まずは以下の写真で店内の様子をごらんください。読書好きにとっては、まさに理想の空間だと思いませんか。整理の行き届いた本棚に、良書が整然と並び、ゆったりしたソファで、コーヒーを飲みながら好きな本が読めるのです。日当たりのよい窓際の席もあります。そういえば、BGMにジョン・コルトレーンが流れていました!

オーナーは静岡市清水区で獣医さんをなさっている方で、昨今の閉塞した世情を少しでも活気づけたいと私財を投じてお店を開く決心をされたそうです。店内に、オーナーのメッセージがありましたので合わせてご紹介します。殺伐とした世の中で、こうしたオアシスを見つけると本当にほっとしますね。みなさんも、静岡市にお立ちよりの際は、是非、電気読書座で一息入れて下さい。

(一覧に戻る)

(一覧に戻る)

しばらくコラムの間が空いたが、これにはわけがある。現在、筆者は集中して古典ヘブライ語の概観をつかもうとしているのだ。本ホームページは、CE5というETコンタクト及びETリテラシィの普及を目的に開設したものだが、やはりET関係の調べものを続けていると、どうしてもテーマが古代史、宗教、神秘学と関係してくる。その過程で、一つのキーワードに行き当たったのだが、だいぶ手垢のついたテーマであるため、筆者が直感的につかんでいるものを下手に文章にすると誤解を招きかねない。外堀を埋めるための知識が必要と考え、ヘブライ語に挑戦しているわけだ。

今回は、一点だけ、参考書を読み始めて驚いたことをご紹介したい。ごく荒っぽい言い方をすると、当初、聖書ヘブライ語は、子音文字で表記したものしか残っておらず、母音を補った「読み方」は口伝されていたものだった。現在われわれが旧約聖書のストーリーとして馴染んでいる話は、実は、当初のテキストを元に、相当時間(数百年後)が経ってから、学問的に意味やストーリーを推定していったものなのだ。もちろん、ヘブライ語の特徴として、子音三文字の組み合わせが大まかな語源を示す特徴があるにせよである。

つまり、母音の当てはめ方によっては、まったく異なる読み方が可能となる潜在力を持ったテキストが旧約聖書ということなのだ。

(一覧に戻る)

19世紀フランスの詩人ボードレールは、その後生(こうせい)である天才詩人ランボーから「詩の神」と称賛されたほどの人物である。しかし、著名であるからといって現代人、特に詩を読みなれない者にとって、彼の作品を興味を持って読めるかどうかということは別の話である。かく言う筆者もある事情から、ボードレールを読み始めたのだが、正直なところ『悪の華』は、一篇々々、まずは文章として理解するのに骨が折れる。また、文法的に読めたからといって、今度は多様される、象徴や隠喩から何が汲み取れるかという問題が発生する。一方で、『パリの憂鬱』という散文詩の方は、翻訳の堅苦しい日本語を突破すれば、普通の読み物として受け取れ、しかも、なかなか興味深いことが分かった。

筆者は特に「スープと雲」というタイトルの散文詩が好みである。それは、恋人に夕食に招かれた主人公が窓際から、雲という「神が水蒸気をもって、作り給う、動く建築、手に触れ得ぬものの驚嘆すべき構築物」を驚嘆しながら眺めていると、当の恋人に背中を叩かれ現実に引き戻されるというごく短い話である。この話にはいくつもの興味深い示唆が含まれているのだが、二つ程ご紹介したい。

一つは、雲というのは、長時間眺め続けていると、通常一瞥しただけではわからない、奥行きがあることに気づくものなのだ。これは、言葉で読むだけではなく実際に体験してみるとよくわかる。眼の機能と脳内での立体認識の時間差に要因にある現象と思われるが、少し大袈裟に言えばちょっとした「覚醒」をもたらす体験である。おそらくボードレールも、このことに気づいていたのだろう。詩人と時空を超えた共感が得られる一瞬である。

そしてもう二点目は、ETコンタクティの体験記を読んでいると、時折、雲の話題が出てくるのだが、スターピープルは、しばしばET宇宙船を雲でカモフラージュして現れるらしい。筆者も一度だけ、CE5を好調に終えた翌日、虹色の光を乱反射するオブジェのような雲を間近に見上げたことがある。それが本当にET宇宙船かはわからない。しかし、そこに自然が造り出した芸術作品が浮かんでいたことは確かである。雲好きのボードレールが眺めていたものが、カモフラージュしたET宇宙船だったと想像をめぐらすのも一興ではないだろうか。

(一覧に戻る)

深夜Youtubeにて、ET・UFO情報公開に関するプレス・カンファレンスが生中継されます。後日要約をコラムにてお伝えする予定です。

⇒Youtubeへのリンク

(一覧に戻る)